मुंबई, 01 अक्टूबर,(The News Air): गांधी पर कई फिल्में बनीं, बेन किंग्सले की ‘गांधी’ जैसी प्रत्यक्ष उपस्थिति वाली और ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ जैसी फैंटसी वाली भी। ‘जागृति’ से लेकर ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ तक महात्मा गांधी की चर्चा कई जगह है, परंतु साहित्य के विपरीत अत्यंत सावधानीपूर्वक सिनेमा उनकी छवि भंजन करने से बचता रहा। क्या हैं इसके पीछे के कारण, गांधी जयंती से पूर्व चर्चा कर रहे हैं विनोद अनुपम…

सिनेमा को पता है कि महात्मा गांधी भारतीय समाज के अवचेतन में भी सुरक्षित हैं, वह चाहे-अनचाहे उनके विचारों के साथ खड़ा दिखता है। क्या आश्चर्य कि महात्मा गांधी भारतीय सिनेमा में साकार तो गिनती की फिल्मों में दिख सके, लेकिन उनके विचार सिनेमा की धुरी बने रहे।

वॉटर फिल्म में दिखी महात्मा गांधी की झलक

दीपा मेहता की फिल्म ‘वॉटर’ में महात्मा गांधी का संदर्भ कई बार आता है, अंतिम दृश्यों में महात्मा गांधी दिखते भी हैं। एक बच्ची को सुरक्षित जीवन देने के लिए आखिरी उम्मीद यहां महात्मा गांधी में ही दिखती है, ये गांधी नितांत अलग हैं। वे ट्रेन से बनारस आए हैं, वे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और नायक उस बच्ची को उनके कदमों के पास छोड़ निश्चिंत हो जाता है।

गांवों की मिट्टी में बसे गांधी

वास्तव में सिनेमा ने महात्मा गांधी को व्यक्ति से ज्यादा विचार के रूप में स्वीकार किया है। भारत में उस समय ‘चंडीदास’ जैसी क्रांतिकारी फिल्म नहीं बनी होती, यदि देवकी बोस ने पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया होता। आज भी अधिकांश भारतीय सिनेमा इस धारणा के साथ बन रही हैं कि गांव बेहतर हैं, गांव के लोग बेहतर हैं। ‘उपकार’ से लेकर ‘लापता लेडीज’ तक का एकमात्र संदेश गांव के प्रति लगाव और सम्मान पैदा करना है। भारतीय सिनेमा की इस धारणा का श्रेय महात्मा गांधी को जाता हैं।

स्वाधीनता के बाद जब पं. नेहरू देश के विकास के लिए कल-कारखानों पर भरोसा कर रहे थे, कारखानों को आधुनिक तीर्थ की संज्ञा दे रहे थे, तब बी.आर. चोपड़ा ‘नया दौर’ जैसी फिल्म बना रहे थे, जो खुलकर मशीन के खिलाफ खड़ी दिखती है। ‘किसान कन्या’ से लेकर आशुतोष गोवारिकर की ‘स्वदेस’ तक में महात्मा गांधी के प्रभाव को स्पष्ट रेखांकित किया जा सकता है।

यह संयोग नहीं कि ‘स्वदेस’ में आशुतोष ने मुख्य पात्र का नाम मोहन रखा, जो अमेरिका से गांव आता है और गांव के विकास में सहभागी बन गांव का ही होकर रह जाता है। ऐसा ही कुछ मैथिली फिल्म ‘मिथिला मखान’ में भी दिखा था। जहां विदेश में खुशहाल जिंदगी जी रहा नायक छठ मनाने देश आता है।

यहां उसे अपने दादा जी के मखाना के पुश्तैनी कारोबार की जानकारी मिलती है, दूसरी ओर रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर बाहर जाते युवाओं को देखता है, तो दादा के मखाना के कारोबार को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। अड़चनें आती हैं, लेकिन गांववालों की मदद से वह गांव में एक बार फिर से मखाना कारोबार शुरू करने में सफल होता है।

इसी तरह वरुण धवन अभिनीत ‘सुई धागा’ में भी महात्मा गांधी पूरी तरह मुखर दिखते हैं, जब बड़े उद्योगों के बरक्स सामाजिक सहयोग के बूते पारंपरिक लघु उद्योगों को तरजीह देने की बात कही जाती है। 1918 में बनी ‘महात्मा विदुर’ से लेकर ‘स्वदेस’ और फिर ‘टायलेट: एक प्रेमकथा’ तक में कहीं न कहीं महात्मा गांधी की उपस्थिति देखी जा सकती है।

नायक का अंतिम भरोसा

इसके बावजूद एक सच यह भी है कि महात्मा गांधी सिनेमा को कभी पसंद नहीं कर सके। चार्ली चैप्लिन से मिलने और विजय भट्ट की फिल्म ‘रामराज्य’ देखने के बावजूद वह विचारधारा बदल न सकी और वे आजीवन सिनेमा से परहेज करते रहे। आश्चर्य है कि फिर भी मुंबई में भारतीय सिनेमा पर बन रहे संग्रहालय में एक पूरा का पूरा खंड महात्मा गांधी को समर्पित है।

यह महात्मा गांधी के प्रति सिनेमा का समर्पण ही था कि जिस फिल्म उद्योग से महात्मा गांधी लगभग घृणा करते रहे, उसी उद्योग में उनकी धर्मनिरपेक्षता के विचारों का निर्वाह हमेशा हुआ है। फिल्म उद्योग ने केवल धार्मिक सद्भाव पर फिल्में ही नहीं बनाईं, वरन दैनिक कार्यों और विचारों में भी इस आदर्श का निर्वाह किया। आश्चर्य नहीं कि स्वतंत्रता के ठीक पहले जब महात्मा गांधी के विचार भारतीय समाज में निष्प्रभावी हो रहे थे, तब केवल फिल्मों में गांधीवाद कायम था।

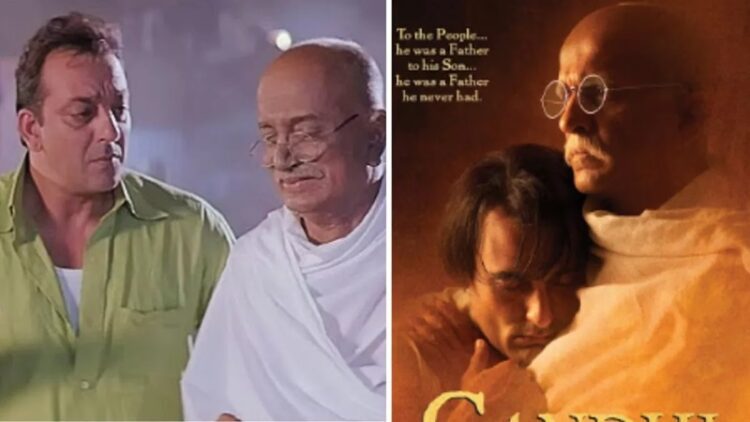

वास्तव में सिनेमा ने महात्मा गांधी को निर्जीव पाठ्यक्रमों से बाहर निकालकर पूरे राष्ट्र में पहुंचाने में अहम् भूमिका अदा की। सिर्फ ‘गांधी’, ‘सरदार’, ‘मेकिंग आफ महात्मा’ में ही नहीं ‘मैंने गांधी को नहीं मारा’, ‘हे राम’, ‘गांधी माई फादर’ सहित ‘ए वेडनेसडे’,‘शिखर’, ‘रोड टू संगम’ में भी गांधी के प्रभाव को देखा जा सकता है। लोहिया ने कभी कहा था, इस देश को जोड़ने वाली दो ही चीजें हैं- गांधी और सिनेमा। आश्चर्य नहीं कि जब भी दोनों साथ आए, पर्दे पर चमत्कार हुआ, चाहे वह ‘गांधी’ हो या ‘लगे रहो मुन्नाभाई’!